近日,中国海洋大学材料科学与工程学院赵明岗教授团队在高性能抗干扰电化学及光学传感研究领域取得新进展,相关成果分别发表于国际知名学术期刊Advanced Functional Materials、Chemical Engineering Journal、Nano Letters。

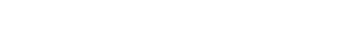

随着国家“海洋强国”建设的推进,建立海洋污染物实时在线监测体系成为重大需求。然而,由于海水中盐度高、背景离子复杂、环境条件多变,传统传感器往往难以实现准确检测。导致现有电化学传感器在选择性及抗干扰能力方面存在显著不足。针对此挑战,研究团队创新设计了一种基于TiO₂/UiO-67 S型异质结能带工程的高抗干扰传感界面。该界面以物理门控为触发因子,精准调控异质结能带对齐,显著提升磷酸盐检测特异性。机理上,S型异质结的可调接触势垒不仅优化界面能级结构,更促进光生载流子高效分离,在海水复杂背景中实现对磷酸根离子的强特异性响应。实验表明,该传感器对磷酸盐的检测限低至43 pM,并在万倍浓度干扰离子共存下保持信号稳定性。该研究为开发高可靠性海洋环境监测技术提供了新方案。相关论文以“Band Alignment in TiO₂/UiO-67 S-Scheme Heterojunction for Anti-Interference Phosphate Sensing”(用于高抗干扰磷酸盐传感的TiO₂/UiO-67 S型异质结能带对齐研究)为题发表于材料领域顶级期刊《Advanced Functional Materials》,该论文的第一作者是材料科学与工程学院博士生郭蓉。

图1. 基于物理门控S型异质结的制备及其磷酸盐传感机制示意图

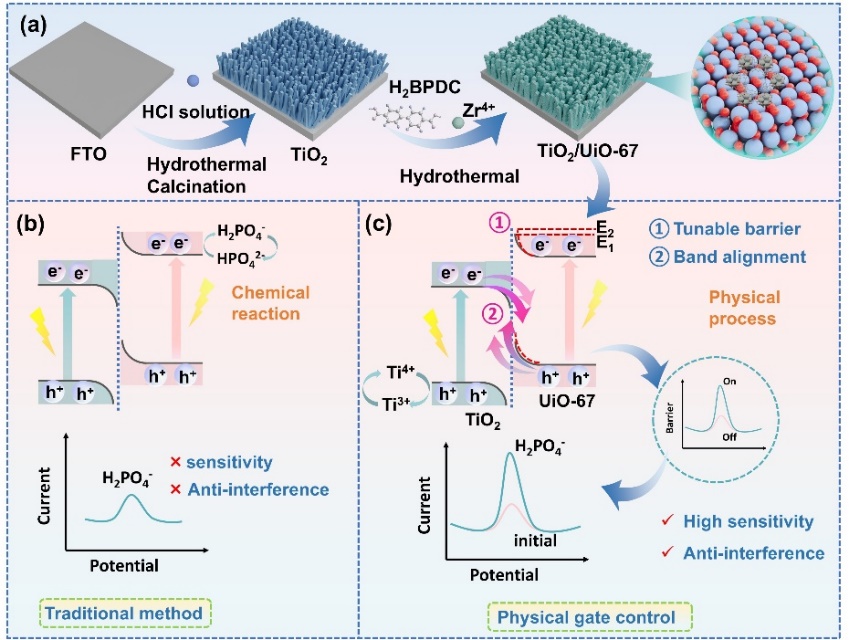

同时,课题组提出了一种光电与静电协同策略,构建双调制能垒实现铅离子特异性捕获与检测。该策略采用ZnFe2O4/MoS2@TA-Fe3+双驱动异质结传感界面,通过光生载流子定向迁移与Pb²⁺特异性吸附协同触发静电场重构;动态能垒精准规避氧化还原竞争反应;同步筛除高浓度干扰离子。实验表明,该传感器对Pb²⁺的灵敏度高达80.5 μA μM-1 cm-2,并在实际海水样品中实现37 nM铅检测。该研究为海洋重金属污染现场监测提供了突破性技术方案。相关论文以“Anti-interference detection of Pb (Ⅱ) in seawater enabled by a photo-electrostatic ZnFe2O4/MoS2 heterojunction electrode”(利用光静电 ZnFe2O4/MoS2异质结电极实现海水中铅(Ⅱ)的抗干扰检测)为题发表于化工领域顶级期刊《Chemical Engineering Journal》,该论文的第一作者是材料科学与工程学院硕士生霍姝。

图2. ZnFe2O4/MoS2异质结的结构和光静电协同传感原理

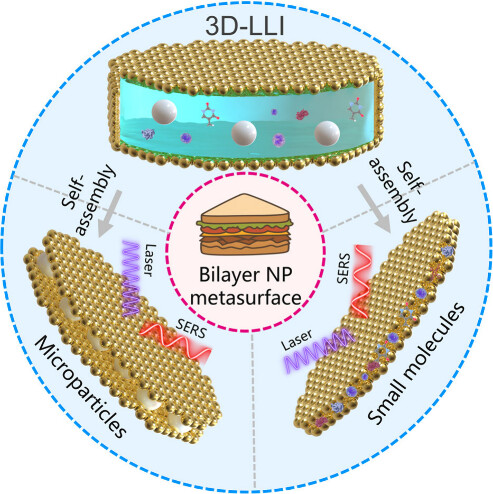

此外,课题组提出了用于海洋污染物检测的贵金属纳米颗粒三维自组装新方法。在三维液-液界面上将功能化纳米颗粒自组装为厘米级大面积双层超表面,在光学上展现出显著的多模态表面等离子共振效应及表面增强拉曼散射效应,并创新性地通过构造“三明治”结构,将多种待测海洋微塑料(PS、PET、PMMA等)、小分子(三聚氰胺、半胱氨酸、亚氨基硫脲唑等)包裹其中,既显著提高了检测极限,也避免了“咖啡环”效应对检测均匀性及可重复性的影响。相关论文以“3D Self-Assembly of a Bilayer Nanoparticle Metasurface for Surface Enhanced Raman Scattering (SERS) Sensing”(用于SERS传感的纳米颗粒三维双层自组装超表面)为题发表于材料领域顶级期刊《Nano Letters》,该论文的第一作者是材料科学与工程学院硕士生赵明福。

图3. 用于检测海水微塑料及小分子的纳米颗粒三维双层自组装超表面示意图

中国海洋大学为以上论文的第一通讯单位,中国海洋大学材料科学与工程学院赵明岗教授、马晔副教授为通讯作者。研究工作得到了国家自然科学基金项目(52072353)和中国海洋大学基本科研业务费关键核心技术专项项目(202562002)资助。

原文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202519552

https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.169884

https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c01327

文/图:郭蓉