近日,材料科学与工程学院王焕磊教授课题组研发了石墨化可控和Ni单原子修饰的新型碳材料,并将其作为钾离子混合电容器负极。相关成果以“Joule Heating Driven Graphitization Regulation and Ni Single-Atom Modification in Hard Carbon for Low-Voltage and High-Rate Potassium-ion Storage”为题发表在国际顶尖期刊《Advanced Functional Materials》上(IF:19.0)。该论文的第一完成单位是中国海洋大学,王焕磊教授、田维乾副教授为通讯作者,2022级博士研究生杨磊为第一作者。

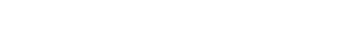

合成制备示意图

钾离子混合电容器(PIHCs)因其高能量密度、高功率密度和长循环寿命等优势被视为有前景的储能技术。由于较大K+半径(1.38 Å)导致的缓慢动力学和体积膨胀,负极材料普遍存在倍率性能差和容量衰减严重等问题。在众多候选材料中,硬碳(HC)凭借低成本、易获取、扩大的碳层间距和丰富活性位点等优势,被认为是最具前景的PIHC负极材料。典型HC负极通常表现出电容控制吸附过程与扩散控制插层过程相结合的钾离子存储机制。遗憾的是,由于富含无定形结构和缺陷密度,大多数HC通常以电容控制吸附过程为主导且具有较低的低电压(≤1 V)充电容量,导致PIHCs能量密度偏低。此外,这些结构特征还会降低HC的导电性并加剧不可逆副反应,进一步造成倍率性能差和初始库仑效率(ICE)低下。因此,设计兼具高ICE、高低压充电容量和快速钾离子存储能力的HC负极至关重要且极具挑战性。

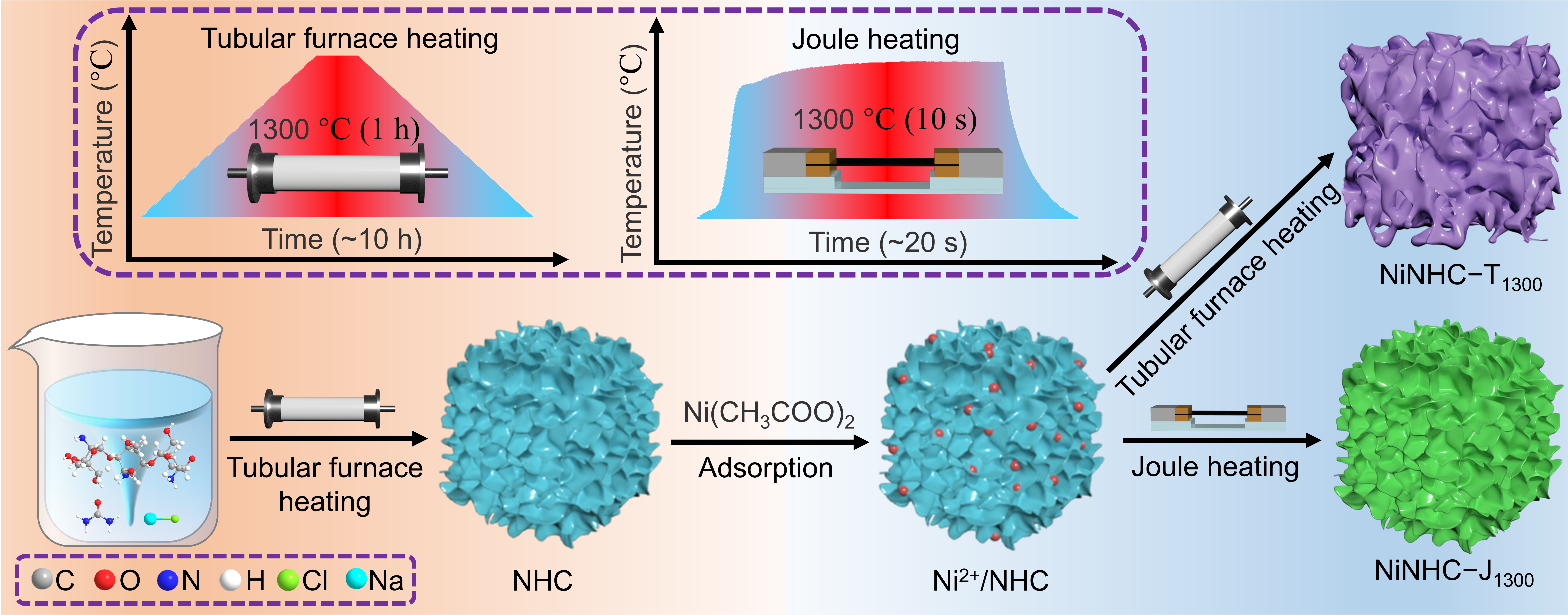

单原子镍掺杂对钾离子存储性能增强机制的分析

针对上述难题,王焕磊教授课题组通过焦耳加热耦合金属盐催化策略开发了一种具有适当石墨结构和NiN4掺杂的HC材料。金属盐同时作为单原子掺杂剂和石墨化催化剂,通过优化焦耳热温度来调控石墨化程度,从而提高ICE、低压容量和倍率性能。此外,焦耳加热技术将Ni单原子含量提升至2.29 wt.%,其掺杂不仅有利于促进电解质分解形成超薄且富KF的固体电解质界面膜,增强了界面K+存储动力学和结构稳定性,而且还能够诱导局域电场,提高了K+捕获能力和体扩散动力学。因此,优化的HC负极展现出良好的储钾性能,低压充电容量和倍率容量分别为290 mAh g−1 (0.1 A g−1) 和144 mAh g−1 (10 A g−1)。此外,组装的PIHC具有高的能量/功率密度(122 Wh kg−1/16167 W kg−1)和长的循环稳定性(8000次循环后容量保持率为83%)。该工作得到了国家自然科学基金、山东省泰山学者青年专家、山东省自然科学基金重大基础研究项目等项目资助。

原文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202516237

文/图:杨磊